مؤتمر الحسكة: شرعنة مطلب اللامركزية ورسم ملامح التوازنات السورية المقبلة

داما بوست -خاص

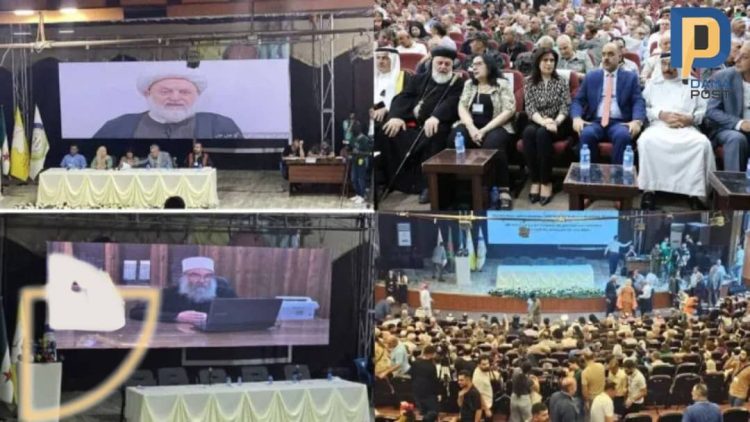

شهدت مدينة الحسكة اختتام “كونفرانس وحدة الموقف” (مؤتمر الحسكة) لمكونات شمال وشرق سوريا، بمشاركة واسعة تجاوزت 400 شخصية تمثل الإدارة الذاتية، ومؤسسات سياسية وعسكرية وأمنية، وزعامات دينية واجتماعية من مختلف الطوائف والقوميات. البيان الختامي شدّد على ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية، واعتماد دستور ديمقراطي يضمن لا مركزية الحكم والمشاركة الفعلية لجميع المكونات، إلى جانب الدعوة لعقد مؤتمر وطني شامل وإطلاق مسار عدالة انتقالية يضمن عودة آمنة وكريمة للمهجّرين ورفض أي تغيير ديمغرافي.

رسائل الحضور ورمزية المشاركين

جاءت مشاركة شخصيات بارزة في المؤتمر، مثل الشيخ غزال غزال، رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، والشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي للمسلمين الموحدين الدروز (عبر تقنية الفيديو)، لتضفي على الحدث أبعاداً سياسية لافتة. فقد منح هذا الحضور شرعية سياسية لقوات سوريا الديمقراطية باعتبارها الإطار الجامع لمختلف أطياف المجتمع، في مقابل تكريس صورة دمشق كعاصمة غير قادرة على استقطاب جميع المكونات.

كما وفّر المؤتمر لقسد من قبل الدروز والعلويين أوراق قوة إضافية في أي تفاوض مستقبلي مع السلطة الانتقالية، سواء حول صيغة حكم لا مركزية أو فيدرالية. الحدث في جوهره ليس إعلان مشروع سياسي مكتمل بقدر ما هو ورقة تفاوضية. الأطراف المشاركة تعلم أن ميزان القوى العسكري والسياسي لم يُحسم بعد، وأن السلطة الانتقالية في دمشق بحاجة إلى تسويات داخلية وخارجية. لذلك، المؤتمر يُستخدم لإرسال رسالة: “لدينا تحالف واسع ومتعدد، وأي عملية سياسية لا تمر عبرنا ستفشل”. هذا يضع دمشق أمام معادلة صعبة: إما الانخراط في تفاوض جدي، أو القبول بتعاظم نفوذ هذا التكتل على الأرض.

كما رسّخ المؤتمر في الوقت ذاته مكانة غزال والهجري كمرجعين رسميين لطوائفهم في الساحة السياسية الوطنية. هذا المشهد عكس بوضوح هشاشة البنية المركزية في دمشق وعجزها عن احتواء التنوع السوري.

أما مشاركة مرشد معشوق الخزنوي، نجل العالم الديني الكردي المغتال عام 2005، فقد أضافت بعداً مغايراً، إذ منحت المؤتمر غطاءً سنياً مؤثراً، إلى جانب الحضور المسيحي والعشائري، ما عزز صورته كمنصة جامعة لمختلف المكونات، تتجاوز فكرة التحالفات الضيقة أو الاصطفافات القومية والطائفية الضيقة.

ما وراء الرسالة المعلنة

رغم أن الشعار الرسمي كان “معاً من أجل تنوّع يعزز وحدتنا”، فإن المضمون الفعلي للمؤتمر يمكن اختزاله في إجماع المكونات المشاركة على مطلب اللامركزية، وإضفاء الشرعية على هذا المطلب من خلال حضور زعماء دينيين واجتماعيين يمثلون طيفاً واسعاً من المجتمع السوري.

اللافت أن مطلب اللامركزية لم يُطرح هنا عبر نخب سياسية أو قوى مدنية فقط، بل من خلال زعامات طائفية ودينية لها حضور داخل طوائفها. هذا يمنح المطلب ثقلاً مجتمعياً يصعب على السلطة في دمشق تجاهله، لكنه يحمل أيضاً بذور إشكالية: أن اللامركزية قد تتحول من أداة لتوزيع السلطة بعدالة إلى أداة لتكريس نفوذ الطوائف والزعامات التقليدية، ما يهدد بإنتاج “إقطاعيات سياسية” بدلاً من أقاليم مدنية حديثة.

هذه الصيغة تحولت إلى رسالة مزدوجة:

- للداخل السوري، بأن شمال وشرق سوريا لم يعد مجرد تجربة إدارية محلية، بل مشروع سياسي يجد اعترافاً من مكونات متعددة.

- لدمشق، بأن أي صيغة حكم لا يمكن أن تتجاهل هذا التكتل، وأن زمن الإملاءات المركزية الأحادية لم يعد قبولاً.

عكس المؤتمر انتقال مركز المبادرة السياسية من العاصمة إلى الأطراف. في المشهد السوري التقليدي، كانت دمشق هي من يحدد أجندة الحوار الوطني، بينما الأطراف إما تستجيب أو تعترض من خارج إطار القرار. الآن، الأطراف — وتحديداً شمال وشرق سوريا — هي التي تدعو، وتجمع، وتطرح صيغة حكم، بل وتستقطب مكونات من خارج نطاق نفوذها المباشر. هذا تحول هيكلي في خريطة القوة السياسية، يُضعف منطق “العاصمة المركزية” ويعزز فكرة “تعدد المراكز”.

و كشف المؤتمر أن شرعية الدولة السورية كما تعرّفها دمشق لم تعد مرجعية شاملة. بمجرد أن تصبح قوات سوريا الديمقراطية منصة جامعة لمكونات علوية ودرزية وسنية ومسيحية، فهذا يعني أن الشرعية الوطنية أصبحت متعددة المصادر. في المستقبل، هذا يفتح الباب أمام نموذج “شرعيات متوازية” — وهو ما قد يُترجم إلى صيغة دستورية اتحادية أو إلى صراع طويل على تعريف الدولة نفسها.

موقف دمشق الرسمي: قبول مشروط ورفض سياسي

رد دمشق، كما نقلته وكالة “سانا” عبر مسؤول حكومي، جاء محمّلاً بلهجة مزدوجة:

- إقرار بحق السوريين في التجمع والحوار، سواء على مستوى المناطق أو على المستوى الوطني.

- إدانة لاستضافة شخصيات وُصفت بأنها “انفصالية ومتورطة في أعمال عدائية”، واعتبار المؤتمر ضربة لجهود التفاوض الجارية، ومقاطعة اجتماعات باريس ورفض الجلوس مع أي طرف يسعى إلى “إحياء عهد النظام البائد تحت أي مسمى”.

هذا الرد يعكس مأزق السلطة الانتقالية في دمشق: فهي لا تستطيع إنكار وجود المكونات المختلفة ولا شرعية الحوار، لكنها في الوقت نفسه ترى في المؤتمر تحدياً مباشراً لقوتها المركزية.

التداعيات على المشهد السوري

يمكن قراءة المؤتمر كجزء من إعادة رسم التوازنات الداخلية بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، حيث برزت ثلاث سلطات: دمشق، القامشلي (الإدارة الذاتية)، والسويداء.

حضور شخصيات مسيحية ودينية سنية وعلوية ودرزية منح المؤتمر غطاءً عابراً للطوائف، لكنه أيضاً أثار جدلاً حول دور رجال الدين في صياغة المستقبل السياسي، خاصة حين يتبنون خطاب العلمانية والدولة المدنية.

هذا التناقض يسلّط الضوء على إشكالية أعمق: هل يمكن لزعماء الطوائف أن يكونوا رعاة حقيقيين لمشروع وطني جامع؟ أم أن تبنيهم لشعارات مدنية يخفي رغبة في تكريس سلطاتهم التقليدية ضمن نظام لا مركزي يوزع النفوذ بدلاً من تفكيكه؟

على الصعيد الإقليمي والدولي، وجّه المؤتمر رسائل واضحة لتركيا التي تراقب بقلق أي تعزيز لدور الإدارة الذاتية على حدودها، ولـ فرنسا التي باتت راعياً سياسياً أساسياً للأكراد في المحافل الدولية، وللولايات المتحدة التي تواصل عبر التحالف الدولي دعم قسد عسكرياً وسياسياً بوصفها شريكاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب وضمان الاستقرار في شرق الفرات. هذه الأبعاد الخارجية تجعل المؤتمر جزءاً من شبكة أوسع من التفاعلات، حيث لا تنفصل مخرجاته عن حسابات القوى الداعمة أو المعترضة إقليمياً ودولياً.

بهذا المعنى، يدخل المشهد السوري مرحلة تجاذب داخلي – خارجي متشابك، حيث تتداخل مصالح المكونات المحلية مع أجندات داعميها الدوليين، وحيث نجاح أي صيغة لامركزية سيعتمد على قدرة هذه القوى على تحويلها من أداة نفوذ إقليمي ودولي إلى مشروع وطني توافقي يعيد رسم الدولة السورية على أسس أكثر شمولاً واستقراراً.

إقرأ أيضاً: مؤتمر وحدة الموقف: دلالات جغرافية وسياسية لوحدة الموقف السوري

إقرأ أيضاً: دمشق تعلن مقاطعة اجتماعات باريس وترفض مؤتمر قسد في الحسكة